Page 4: Les blessés des combats

Les blessés des combats :

Les premières offensives françaises du 21 et surtout du 22 sont sanglantes et meurtrières. Les blessés qui refluent en grand nombre arrivent vers Mettet et Biesme. Le nombre important de blessés pose dès le premier jour du combat des problèmes pour leur évacuation. Récit de Georges Veaux :

« Le médecin major Bonhomme dirige la relève des blessés que l’on couche comme l’on peut dans l’école des filles de Ham-Sur-Sambre, sur des matelas prêtés par des civils. Lorsque la nuit tombe, tous les pansements sont faits. On évacue le plus de blessés transportables ; mais dès ce premier combat, nous constatons l’insuffisance très grande de moyens mis à notre disposition pour le transport des blessés »

Le 22, le service de santé du 270e RI de réserve est à Fosses (J-M)

« Les pertes des régiments engagés étant très importantes, un refuge de blessés est installé par les médecins du 270e pour venir en aide aux régiments voisins très éprouvés. Les plaies sont pénétrantes (thorax abdomen, membres) les hémorragies abondantes : pansements à la teinture d’iode, immobilisation des fractures, injection d’éther et de caféine ».

Mettet

A Mettet, plusieurs ambulances sont organisées. Nous retrouverons ces postes de soins le long des routes de repli à l’entrée des localités non occupées par l’ennemi, dans des bâtiments importants : Le château de Thozée, le château de Scry, l'école des filles, et le couvents sur la place.

L’ambulance n°6 du 10e corps (6/10) est installée dans l’école de filles de Mettet jusqu’à 22h30, (400 entrées) puis fait mouvement sur Florennes emportant ses blessés. D’autres postes de soins sont installés à Mettet.

|

|

|

Les hôpitaux à Mettet Cliquez sur l'image pour faire défiler le diaporama |

Médecins allemands dans la région de Mettet |

Voici le récit de l’abbé Donis :

« Le 23, vers 8H00 du matin, je me suis rendu à l’ambulance du château de Scry. Tout le monde avait fui, même le médecin. Il y avait des ambulances au château de Scry, chez les sœurs françaises, au château de Thozée, et en d’autres endroits encore .

Dimanche soir, A l’approche des Prussiens, les pauvres blessés français de l’ambulance étaient pris d’un affolement incroyable. J’avais beau les rassurer, ils avaient une peur des Allemands…Un blessé grave se traîne de l’étage à la cave pour avoir notre compagnie.

Bientôt retentirent les hurlements bestiaux : Voici les Allemands ! Ils descendent en dessous du château en se faufilant. Je dis à mes compagnons qu’il ne s’agit pas de se cacher et de les craindre. Malheureusement, nous n’avions pas de brassard et le drapeau de la croix rouge se trouvait de l’autre côté du château, dans la rue. Je me présente à la porte principale, les autres suivent très timidement. Les soldats se précipitent, ils me mettent la main au collet en me criant : VOUS SEREZ FUSILLE DANS LA PELOUSE !

Je réponds tandis que l’on m’emmène brutalement « Je voudrais bien savoir pourquoi je serais fusillé ? ». Ils ne veulent rien entendre ; ils nous saisissent et nous traîne dans la prairie. Une petite demoiselle est arrachée aux bras d’une religieuse et emmenée plus morte que vivante….

Soudain, il tombe quelques obus : tous ces hardis guerriers n’attendent pas leur compte et détalent ! Nous sommes sauvés ! »

Après ce mauvais premier contact, des brassards sont cousus sur les manches et des drapeaux de la croix rouge sont installés prestement. Le deuxième contact avec les Allemands, le lundi se fait plus calmement. L’abbé Donis n’est pas autorisé cependant à secourir les blessés français, il devra attendre le lendemain.

« Lundi soir, je me trouvais au coin du bois, je rencontrai deux officiers et des tirailleurs gravement blessés, ils me supplièrent d’une manière touchante de ne pas les abandonner. Je leur fis comprendre que dépourvu de tout, je ne pouvais pas les emporter, mais je leur promis que le lendemain, quoi qu’il arrive, je leur porterais secours. Je leur laissai une bouteille d’eau, du pain et je leur arrangeai un petit lit avec de la paille».

« Mardi matin, je trouvai une charrette à bras, je fis appel à quelques hommes. Comme je fus reçu par les pauvres blessés ! Je les ramenai. Ils furent opérés par les Allemands et je le dis volontiers, soignés correctement par eux. Ils furent ensuite dirigés sur l’Allemagne »

Cliquez pour découvrir la fiche personnage de l'abbé Camille Donis

Biesme

Après les premiers combats, les Français installent les blessés qui refluent de Gougnies dans le château Toussaint : C’est le premier bâtiment important aux portes de la localité. Cependant dès le samedi soir, les blessés sont évacués vers Florennes, via Oret. Beaucoup d’entre eux ne reçoivent les premiers soins qu’à Oret au couvent des sœurs françaises.

Les Allemands arrivant le dimanche matin, ils installent également leur poste de soins au château Toussaint qui devient le Lazarett de campagne n°7.

Récit de l’abbé Donis

« Samedi matin arrivent 200 à 300 soldats blessés, ils se répartissent entre les 2 ambulances : celle du château Toussaint et celle des écoles. Les troupes refoulées viennent de Roselies et Châtelet. Vers 18H00, on commence à évacuer les blessés. Tous sont dirigés sur Florennes en autobus et voiture de la Croix-Rouge ; quelques-uns doivent rester ».

Dans l’après-midi du 24, vu le nombre des blessés, des officiers allemands de la croix rouge s’en vont trouver le curé et lui demandent, un canon de revolver braqué sur sa tempe, d’aménager l’église de Biesme en hôpital ; l’église est réquisitionnée manu militari pour y installer les blessés allemands. C’est le Lazarett n°8.

Abbé Baisir curé de Biesme

« C’est dans l’après-midi de cette journée du 24 que des officiers de la Croix Rouge forcèrent sous peine de mort, le curé de la paroisse d’aménager l’église pour y placer des blessés. Ceux-ci séjournèrent dans le lieu saint jusqu’au samedi matin. C’est alors qu’il furent embarqués vers Châtelet par chemin de fer »

Les soldats blessés français sont installés dans les écoles communales, rue Saint Roch. Les infirmières allemandes ont réquisitionné des femmes du village pour les aider, un courrier de l’officier H Barbet montre les liens qui se sont créés lors de ces journées affreuses. Des Français, surtout des zouaves et des tirailleurs blessés sont accueillis à la maison communale et les moins atteints logent dans une ferme, actuellement à Tiranrue.

Témoignage de H Barbet, officier au 3e zouave suivant les "glanes historiques biesmoises" de Fernand et Pol Gérard.

« Je me souviens du pain blanc que vous m’apportiez quand il n’était pas confisqué par l’infirmière boche qui nous surveillait. Et je me souviens de notre séparation lors de la journée du 7 septembre au matin, pleine d’inconnu pour notre sort…

|

|

Les hôpitaux à Biesme Cliquez sur l'image pour faire défiler le diaporama |

De nombreux blessés, pour la plupart allemands, furent soignés à Biesme, ensuite ils furent envoyés vers Châtelet ou Charleroi soit par route sur des chariots réquisitionnés ou par le chemin de fer.

l'abbé Donis dira:

« Les Allemands eurent beaucoup de victimes, pour preuve le nombre de blessés : 600 à Biesme, 300 au château Toussaint. Mr le curé les a vu lui-même »

Le fermier Louis Demeure de Biesme est réquisitionné pour transporter des blessés à Châtelet avec son chariot et ses chevaux. Les moindres aspérités de la route arrachaient des hurlements de douleur aux malheureux blessés.

Poignant témoignage du lieutenant au 3e tirailleurs algériens, André Loup qui avait une blessure à la jambe qu’une balle avait déchiquetée et gisait sans soins dans une masure abandonnée en face des écoles de Biesme.

« …Je n’ai pas oublié la journée du 28 août. Je me vois encore sur votre charrette, tout heureux de quitter ce lieu d’horreur où depuis 4 jours, je n’avais reçu ni soins ni nourriture. J’entends encore les hurlements du boche qui ne voulait pas me lâcher criant à tue-tête que personne ne pouvait m’approcher parce que j’étais contagieux, alors qu’il ne m’avait ni vu ni pansé. Et je me souviens de mon désespoir quand, devant ses menaces, vous m’eûtes remis sur mon grabat et abandonné à mon sort où je m’attendais, au moindre bruit, à me voir enlever pour être amputé. J’ai ainsi vécu quatre grands autres jours, dans les transes, alimenté seulement par un soldat lorrain qui en cachette m’apportait des prunes du jardin. Le 2 septembre, je fus transporté en voiture à Spa où j’ai été soigné pour la première fois. …Après deux mois d’hôpital, j’ai été conduit dans un kriegsgefangenenlager d’où je ne suis sorti que le 25 novembre 1918. »

Les blessés français furent envoyés début septembre en Allemagne dans des wagons à bestiaux :

« Après 52 heures de chemin de fer dans un wagon à bestiaux, au milieu des mouches qui nous dévoraient par ces chaudes journées de septembre, nous débarquions le 9 à Göttingen (Hanovre) , voyage terrible, sans soin, sans pansement et avec une seule fois à manger une soupe d’orge. Six semaines à l’hôpital, puis portant encore le pansement, j’ai été envoyé à la citadelle de Mayence et ensuite dans une île de la Baltique jusqu’au 3 juillet 1915 »

Témoignage de H Barbet, officier au 3e zouave

Témoignage de Maurice Thiéry de Châtelet :

« Avec mon père et un ami possédant une charrette et un cheval, nous parcourions le champ de bataille, sous le couvert de la Croix Rouge de Châtelet et avec l’accord des services sanitaires allemands, à la recherche de blessés français abandonnés. Le 28 août, nous arrivons devant les écoles communales de Biesme prêts à secourir un officier zouave laissé sans soins. Un gradé allemand s’y opposa furieusement et nous obligea à emmener un soldat allemand qui avait la poitrine trouée. L’air qui s’y précipitait à chaque inspiration à travers la blessure du poumon faisait entendre un sifflement déchirant »

Parmi ces blessés, 34 Allemands et 5 Français décéderont et seront inhumés dans la localité ; de nombreux soldats furent inhumés au cimetière de Biesme.

Oret

Récit de Sœur Elisabeth d’Oret :

« Le 23, pendant que nos pauvres soldats repassaient en hâte devant notre porte (retraite de Charleroi) je suis allée trouver le commandant français installé sur la place pour lui offrir notre maison pour accueillir ses blessés. Je ne sais pas si on a pu en ramasser, me dit-il, mais le combat a été dur et nous devons en avoir beaucoup. Sur ces paroles, je me retourne et vois déboucher de la route de Biesme, 2 chariots remplis de blessés. Je les fis conduire chez nous puis quand ils furent pansés, on les dirigea sur Florennes. Le soir, nous n’en avons plus un seul à la maison.

Le 24, vers 2 ou 3 heures du matin, on vint nous dire de partir. Néanmoins, nous restâmes pour recevoir les blessés et les secourir. Vers 8H00 du matin, ils affluèrent, car nous avions alors chez nous les Dr Lannaux et Marnatta, majors en chef, Dr Génova, Vincent, Povi, Granger et Bugey de la croix rouge qui n’avaient pu rejoindre l’armée en déroute. Je demandai un drapeau de la croix rouge pour la grille d’entrée, la bataille de Wagnée faisant rage. Nos sœurs Ste Bathilde et St Anne étaient descendues à la cave ; j’étais restée dans la cour près des blessés avec le Dr Lannaux et Vincent mais à un moment donné, les balles se mirent à siffler autour de nous avec une violence extrême. « Descendons à la cave dit le Dr Lannaux, nous allons être tués sans nécessité ». A peine descendus, les balles tombèrent dur comme la grêle dans la cour. Quelques obus s’y mêlèrent sans cependant causer de dégâts car ils n’explosèrent pas. Le tir fut bientôt rectifié pour être dirigé vers nos soldats en retraite sur la route de Rouillon à Stave.

Une petite accalmie se produisit, alors le major et moi, nous remontâmes près des blessés qui étaient plus morts que vifs.

Peu après, vers 16H00 je crois, arrivèrent les premiers « boches » devant notre maison. Une bande pénétra dans la cour, baïonnette au canon, et le chef revolver au poing. Leur aspect me fit penser que c’en était fait de nous. « Major m’écriais-je, les Allemands ! » Il s’avança vers l’officier boche qui demanda ce qu’était notre maison. Il faut mettre une croix rouge au paratonnerre car nous allons bombarder le village ! dit-il. Le bombardement commença, mais il était plutôt dirigé sur les troupes en retraite. Quand il fut terminé, les boches revinrent chez nous et demandèrent après le bourgmestre. Quand je leur eus dit qu’il était parti, alors nous sommes les maîtres dirent-ils. Qu’allez-vous faire dit alors le Major ? Incendier le village répondirent-ils en commençant par cette ferme en montrant la ferme Dejonghe. Ce qu’ils firent.Nous avons reçu 12 à 1300 blessés dans notre maison. Du 24 au 29 août 1914, à cette date, les boches enlevèrent tous les blessés qui restaient : 450 à peu près. On fit venir des voitures de Châtelet. Nos pauvre Majors (Médecins), à qui on avait donné l’espérance de les rapatrier furent également emmenés. C’était navrant de voir partir les blessés ; ils pleuraient comme des enfants. Que c’était triste !

Autre détail sur un blessé ramassé le jeudi ; il était étendu sur le bord d’un talus avec 5 blessures. Des boches passant dans un chemin de terre l’aperçurent. Que firent-ils ces bandits ? Ma plume hésite de l’écrire. Ils traînaient un canon avec eux ; ils le hissèrent sur le talus où agonisait notre pauvre soldat, et le voyant encore en vie, ils firent passer une roue du canon sur le corps du blessé, son épaule fut alors broyée, puis voyant qu’il respirait encore, une des brutes déchargea un coup de revolver qui lui broya la mâchoire. Lorsque les ambulanciers français le trouvèrent, il était à demi-mort. Ramené chez nous, il fut pansé. C’était un volontaire de 19 ans de Charleville. « Oh ma sœur me disait-il, je guérirai n’est-ce pas, il faut que je guérisse pour aller défendre la France envahie, je veux finir mon temps ! » Je ne sais pas ce qu’il est devenu, car les boches l’emmenèrent le samedi.»

|

|

| Couvent des sœur françaises d'Oret | Sœur Elisabeth devant le couvent |

Témoignage du curé d’Oret Laloux :

|

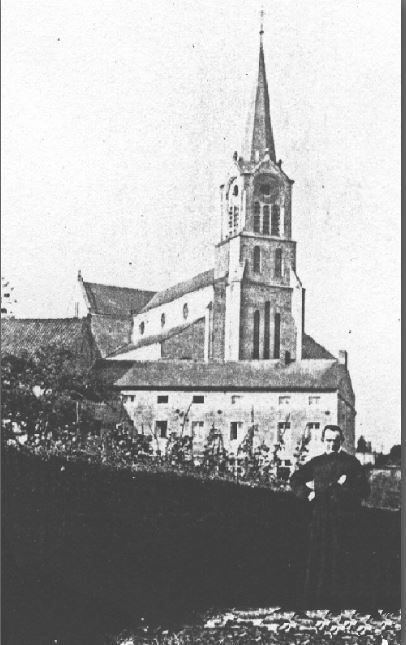

| Curé Laloux devant l'église d'Oret |

« Dès le 24 au matin, l’église d’Oret fut occupée par plus de 200 prisonniers français qui furent évacués vers 18H00 sur Mettet. La villa des sœurs françaises avait

été convertie en ambulance dès le samedi. Plus de 1.300 blessés y furent soignés. On en casa quelques un dans la maison voisine, rue à l’eau, et une bonne vingtaine dans la salle de la confrérie du St Sacrement (cercle St Etienne) à côté du presbytère.

Toute la journée du mercredi fut employée à l’inhumation des morts français et allemands et à la recherche des blessés. Quelques habitants qui étaient restés furent employés à cette lugubre besogne ».

Rapport du groupe de brancardiers de la 20e division (J-M).

« Avec notre dernière voiture, un maréchal des logis et un aspirant nous marchons sur Oret où nous trouvons un poste chez les sœurs avec une centaine de blessés. Nous chargeons la voiture au maximum et embarquons 11 des blessés les moins graves assis dans la voiture et quatre pouvant marcher. Nous retournons alors sur Florennes ».

|

|

Ambulance française 1907. Ce vehicule léger permettait d'être conduit par une infirmière. Reconstitution historique à Roselies le 24 août 2014. |

Le poste de secours organisé par les sœurs et dirigé par sœur Elisabeth, docteur en médecine, a donc servi comme endroit de premier soin pour les blessés qui refluaient de Biesme vers Florennes où il existait un hôpital avec un poste chirurgical. La retraite s’était faite tellement rapidement que beaucoup de blessés ne purent être soignés à Biesme : localité abandonnée à l’ennemi dès le 23 au matin.

Les blessés intransportables ou ne sachant pas se déplacer seuls étaient laissés aux soins des sœurs.

|

| Ambulance allemande tractée par chevaux |

De Mettet à Florennes

Rapport du médecin aide-major de 2e classe Henri Dejust de l’Institut Pasteur

http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/page-list/Belgique%2019...

« J’ai été mobilisé comme médecin aide-major de 2e classe à la 6e ambulance du 10e corps d’armée.

Cette ambulance a fonctionné pour la première fois, le 23 août à Mettet. Il était 16 heures lorsque les premiers blessés sont arrivés. Nous nous sommes bornés à faire une large désinfection des blessures au moyen de teinture d’iode dédoublée, 5%, à appliquer, sans aucune manipulation un pansement que nous nous efforcions de rendre aussi occlusif que possible.

Nous faisions coucher immédiatement dans une grange les blessés qui ne pouvaient marcher et dirigions les autres sur l’arrière. A 18 heures, le médecin-chef de mon ambulance décide de se replier en laissant à Mettet un médecin et trois infirmiers pour donner des soins aux blessés que l’on ne pouvait évacuer. Ce médecin, conformément au règlement, devait être le plus jeune de l’ambulance. Je fus donc désigné.

A dix-huit heures et demie l’ambulance se repliait avec son matériel me confiant environ 130 blessés ; elle me laissa quelques paquets de pansements. Je disposais, en outre, de ma trousse personnelle. L’ordre qui me fut laissé était de me mettre en rapport avec le médecin de la Division et d’agir suivant les circonstances.

Le médecin de cette division n’étant pas, à ma connaissance, venu à Mettet, j’ai donc agi selon mon initiative personnelle.

Les blessés continuèrent à arriver à mon poste. Jusqu’à minuit je ne pus faire autre chose que m’occuper des nouveaux arrivants qui se présentaient sans cesse. Aucun blessé ne fut amené par des brancardiers ; tous étaient transportés par des moyens de fortune : amenés par des civils sur des voitures, transportés à bras par des camarades, etc…

A ce moment, la plus grande partie de l’arrière-garde de l’armée française avait quitté Mettet, et d’après les renseignements qui m’étaient parvenus, j’attendais d’un instant à l’autre l’arrivée de l’armée ennemie.

J’ai pensé que je devais tenter cependant l’évacuation de mes blessés vers les lignes françaises vers Florennes à 9 km, par les moyens que je pourrais me procurer. Il était d’une très grande difficulté de se procurer soit chevaux, soit voitures, et ceci pour deux raisons : les réquisitions semblaient avoir absolument épuisé le pays ; d’autre part, la rencontre possible, pour ne pas dire probable, d’un détachement ennemi qui dans l’obscurité n’aurait pu voir mon brassard à Croix-de-Genève, m’obligeait à me déplacer dans Mettet et ses environs avec les lenteurs et les précautions imposées à tout soldat marchant en éclaireur.

Vers 4 heures du matin, j’ai eu la chance, néanmoins, grâce à la bonne volonté d’un habitant du pays de trouver 4 chevaux et 2 voitures sur lesquelles j’ai chargé soixante de mes blessés les plus graves. J’ai formé le reste de mes blessés en convoi et sous le commandement d’un adjudant blessé, ce convoi a effectué à pied le pénible trajet, à une vitesse d’environ 1 km 1/2 à 2 kms à l’heure. J’ai laissé derrière moi à Mettet, après leur avoir fait une injection de morphine, deux blessés agonisants. J’ai quitté Mettet à 5 heures et je suis passé peu après à la hauteur des dernières batteries de 75, qui protégeaient la pointe de l’arrière-garde, au moment où ces batteries commençaient à se mettre en action. J’ai conduit le convoi jusqu’à Florennes où il est arrivé à temps pour, que tous les blessés évacuables par le chemin de fer puissent partir immédiatement par le dernier train régulier d’évacuation vers l’arrière. J’ai donc, de la sorte été assez heureux, de pouvoir éviter que 148 de nos combattants tombent aux mains de l’ennemi.

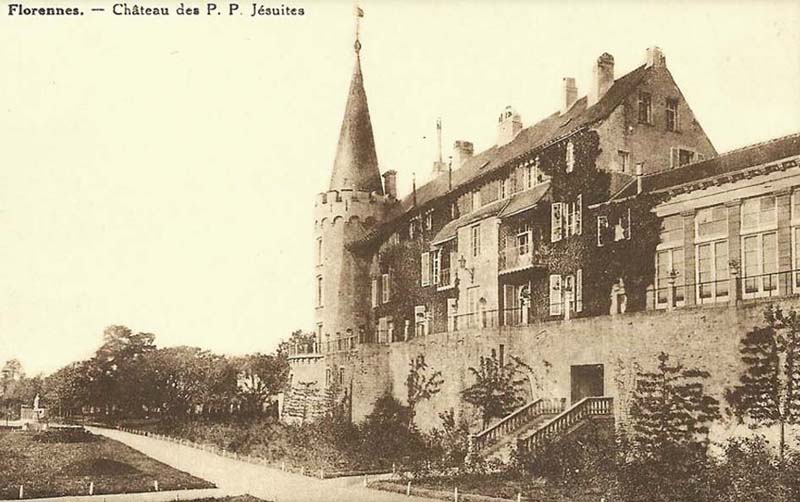

Je suis alors revenu avec mes trois infirmiers me mettre aux ordres du médecin-chef de mon ambulance. A ce moment cette ambulance reçut l’ordre de s’installer dans le Collège des Pères Jésuites de Florennes et d’y fonctionner parallèlement avec l’ambulance n°7 du 10e Corps d’armée qui y était déjà en action depuis 48 heures. J’ai travaillé dans ces conditions jusqu’à 19 heures, premier instant où, depuis 48 heures, j’ai pu prendre un peu de nourriture et de repos.

Or, le 24 août au matin, les médecins-chefs des ambulances n°6 et 7, recevaient du directeur du service de santé l’ordre de se replier et de désigner chacun 2 médecins ayant mission de s’immobiliser avec les blessés jusqu’à l’arrivée de l’armée allemande. Le médecin-chef de l’ambulance n°6 me désigna ainsi qu’un de mes collègues : le Docteur Oudot, le médecin-chef de l’ambulance n°7 désigna les docteurs Bertrandon et Guinet. Les 13 infirmiers qui nous furent adjoints étaient des volontaires 6 et 7 et de la section d’hospitalisation. Le matériel laissé à notre disposition se composait de 5 fourgons sans attelage, renfermant du matériel de l’ancien modèle.

Les ambulances 6 et 7 quittèrent Florennes à 7 heures du matin. Mes confrères et moi nous trouvions alors dans la situation suivante : organiser des soins pour environ 800 blessés. Immédiatement nous avons pu choisir 500 blessés relativement légers, faire préparer un train par le personnel de la gare, et évacuer ces blessés vers la France. Restaient 300 blessés graves, dont un grand nombre n’avait encore reçu aucun soin. Le caractère de grande gravité de ces blessés s’explique par ce fait que, depuis 2 jours, 2500 blessés environ avaient défilé dans les ambulances 6 et 7 et que seuls avaient été gardés à Florennes, les blessés absolument intransportables. Ces blessés étaient épars dans la ville, le collège et ses dépendances.

Comme ressources nous disposions :

Local : Le collège des Pères Jésuites et ses dépendances. Le Collège reçoit normalement 300 élèves internes. Il présentait des ressources et des commodités inespérées : dortoirs, cuisines, même une salle d’opération avec 2 tables d’opération, lesquelles avaient été installées la veille par l’ambulance n°7 dans un local se prêtant admirablement à cette destination.

Poste chirurgical au château de Florennes Blessés français transportés en civière

(actuellement à droite du magasin Trafic)

Le Collège était vide de ses élèves, mais presque tous les Pères étaient présents. Sous la direction du Père Bureau, recteur, ils nous ont prêté leur concours le plus dévoué et le plus précieux. Sans eux, disposant seulement d’un personnel militaire de 13 infirmiers, il eut été impossible de subvenir aux besoins des 300 malades graves, couchés. Ces Pères furent aidés dans leur besogne par des sœurs de divers ordres ayant leurs maisons à Florennes, et par des jeunes filles de la population civile. Je signale dès à présent le courage dont ont fait preuve ces auxiliaires bénévoles lorsque quelques obus ont éclaté au-dessus de l’ambulance et brisé même le vitrage de la salle d’opération. Personne n’a quitté son poste.

Fonctionnement de l’ambulance : Nous avons organisé la division du travail de la manière suivante : le docteur Guinet, chirurgien, se chargea des interventions importantes, de l’administration de l’ambulance, de la direction du personnel civil et militaire.

Le docteur Oudot, ophtalmologiste et laryngologiste, s’occupa spécialement des blessures de la face. Il se chargea, en outre, d’un service d’environ 100 blessés.

Le docteur Bertrandon dirigea un service d’égale importance (100 blessés).

J’assurai pour ma part les soins d’un même nombre de blessés et, en ma qualité de chimiste, je remplis en même temps les fonctions de pharmacien.

A chaque service, nous affectâmes 3 infirmiers, les autres furent affectés à la salle d’opération. Le personnel civil fut divisé de même. Presque toute la besogne correspondant au service des infirmiers d’exploitation fut assurée par les Pères Jésuites. L’Administration et les écritures étaient, par exemple, tenues par un Père, sous la direction du docteur Guinet.

Pendant ce temps, le feu d’artillerie allemande se rapprochait, mais il est équitable de faire remarquer qu’à aucun moment l’hôpital n’a été pris comme but. Les obus qui sont tombés dessus venaient de coups égarés.24 août.

A 15H00 heures, les troupes d’infanterie allemande pénétrèrent dans la ville. Etant le seul parmi mes camarades qui sut quelque peu l’allemand, je me plaçai à la porte de l’hôpital en compagnie d’un Père Jésuite et du Commissaire de la ville. Au premier sous-officier allemand qui arriva, je demandai à être mis en rapport avec un médecin militaire allemand. Les dépendances de l’Hôpital furent visitées par des patrouilles, mais ces patrouilles ne pénétrèrent pas dans les salles de blessés.

Dans l’après-midi, les médecins allemands arrivèrent à l’hôpital. Parmi eux se trouvait le professeur Hildebrand de Berlin. Il examina un blessé allemand en consultation avec le docteur Guinet et confia à ce dernier l’intervention qui était urgente. Comme nous avions besoin, pour opérer un de nos soldats, de catguts, et que nous en manquions, les médecins allemands nous en fournirent immédiatement.

Le surlendemain, au Feldlazarett n°4 du Corps de la Garde, le médecin-chef docteur Gasper, vint prendre possession de l’hôpital.

Le Feldlazarett quitta Florennes le 4 septembre, laissant quelques blessés allemands. Il fut remplacé par le Kriegslazarett : Médecin-chef, le docteur Muller. Nous conservâmes avec ce médecin, les mêmes excellentes relations qu’avec le docteur Gasper. Pendant l’occupation par le feldlazarett un certain nombre de blessés furent évacués sur Spa, d’autres sur Mettet, puis vers une destination inconnue.

Le 10 septembre, le Kriegslazarett évacuait de Florennes tous les blessés allemands.

Le 12 septembre, mes camarades et moi reçûmes l’ordre d’évacuer Florennes avec tous les blessés transportables et de gagner Charleroi. Les blessés intransportables, déterminés d’accord avec un médecin allemand étaient au nombre

|

|

Florennes, château St Jean Berchmans. à gauche en blouse blanche, le Dr Rolin. on apperçoit egallement, un zouave, des tirailleurs algériens, un médecin major belge, , 2 pères jésuites, des soldats d'infanterie français debout à l'arrière et devant eux, un soldat allemand. La photo est donc prise après l'arrivée des Allemands |

|

| Blessés français à l'hôpital de Charleroi en 1914. On y distingue un soldat de la 20e division (136e RI) et à l'avant droit un cavalier, chasseur d'Afrique. |

|

|

|

Florennes, soldats du "zu Fuss régiment": la garde à pied du Kaiser, reconnaissables à leurs cols et leurs manchettes caractéristiques |

Florennes aout 1914: médecins allemands,et français autours d'un père jésuite. |

Le Père Jean Lafra, Jesuite à Florennes en 1914 "Cliquez" https://www.jschweitzer.fr/ne-les-oublions-pas/le-r%C3%A9v%C3%A9rend-p%C...